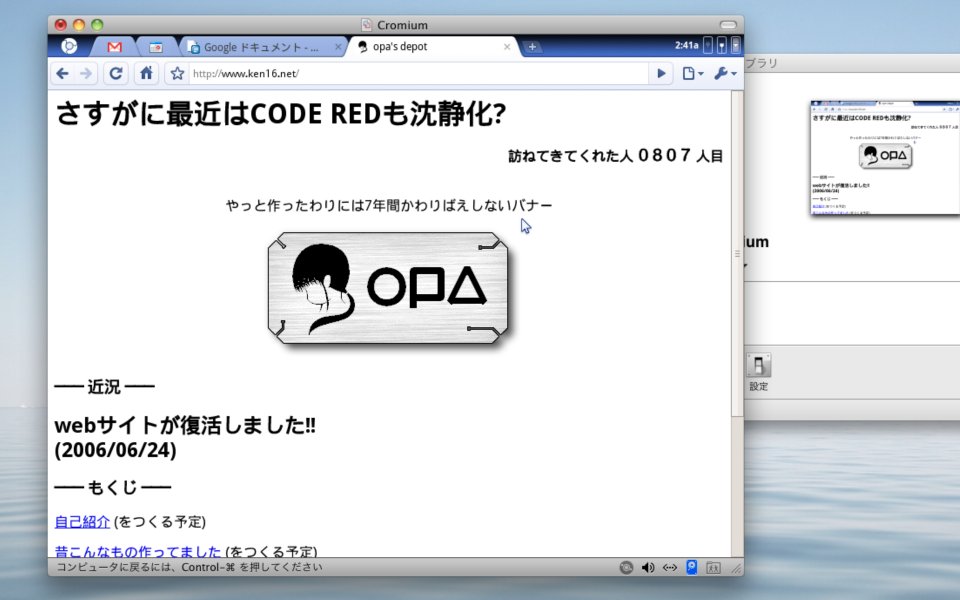

本日の成果:iPhoneを入手した

ついにというかなんというかなんとなく2ヶ月ぐらい前にiPhoneになりました。我ながらなんでこのタイミング?

メール着信音が数種類から選ぶしかなく、いずれもこれはちょっとと思うような音しかなかったので、やむをえず脱獄して音ファイルを直接差し替えました。べ、べつに悪いことしてないよね?

常時接続になったことで、これまで使ってたiPod Touchとは使い方がガラリと変わりました。そのかわり毎月数千円かかることになったけどな。

いちばん変わったのは、外出先からでもTwitterでつぶやけるようになったことでしょうか。あと、メールも即座に送受信できるし、GoogleやWikipediaもその場でアクセスできるようになりました。今までは、家に帰るか、近くの無線LANのアクセスポイントを探さないといけなかったのです。いや、いずれもケータイでできなくもなかったのですが、それは言わないで下サイ・・・。

今後はドコモのケータイは原則、音声通話にしか使わない方針にして、料金プランも一番安いやつに変えました。そもそもメールとWebブラウジングがiPhoneに移行したのでドコモのケータイのパケット通信量はほとんどゼロになる見込み。月千円以下に抑えられればiPhoneの料金と合わせてもそれほど痛くはない筈・・・と踏んでるのですが。

そんな事情なので国盗りとコロプラからは足を洗います。探さないで下さい。今までいろいろお世話になった皆様ありがとう。

なお、電話は今までどおりドコモで、メールは昔からPC宛に送ってもらったものをケータイに転送して受け取っていましたので、私への連絡方法は変更ありません。ただし、私のアドレスを「@docomo.ne.jp」で終わるもので覚えている方。確かに以前そのアドレスでこちらからメールを送ったことがあるかもしれませんが、それはケータイからの送信時に自動的にそのアドレスがついたからで、私宛のメールアドレスとして使っていただきたいのはメール末尾のシグネチャにもある通りの別のアドレスです。ドコモのアドレスは予告なしに数回変えていますので、届かない可能性があります。ドコモのメールは現在ほとんど見ていません。ご注意下さい。

あと今まで使ってたiPod Touch 2G 32GBが余ってます。誰か欲しい人いませんか。iPhoneより薄いよ。どこでも無線LANと組み合わせて「なんちゃってiPhone」とか。