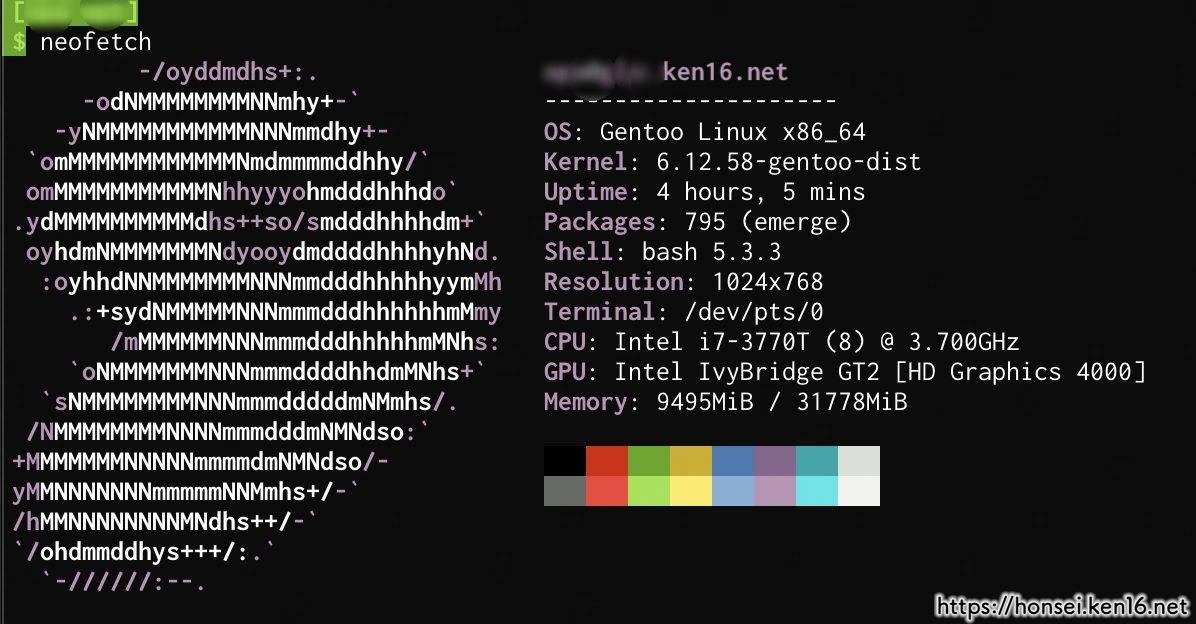

本日の成果 : 自宅サーバのHTTPサーバソフトをApacheからnginxに変更した

HTTP/3に対応したくてnginxにしました。理由は他にも、HTTPサーバソフトをサーバに直でインストールするとイモヅルで入るパッケージ群の依存関係で苦労することがあるのでDockerで動かすようにしたかったとか、新しいWebサービスを自宅サーバで動かそうとすると、フロントエンドのWebサーバは1つで各サービスにリバースプロキシすることになるのですが、ApacheだとWebSocketとか使ってるとそのリバースプロキシの設定をするのが面倒だったからとか、サーバ証明書の自動更新に自前スクリプトを使っていたのですがその関係でその自前スクリプトをsuEXECする必要があって、これも設定とかいろいろ面倒なのでcertbotに乗り換えたかったのでそのついでにとか、(理由は)いくつかあります。

だが例によって一筋縄ではいかないのであった。

(さらに…)