本日の成果:仮想マシンを作りまくった

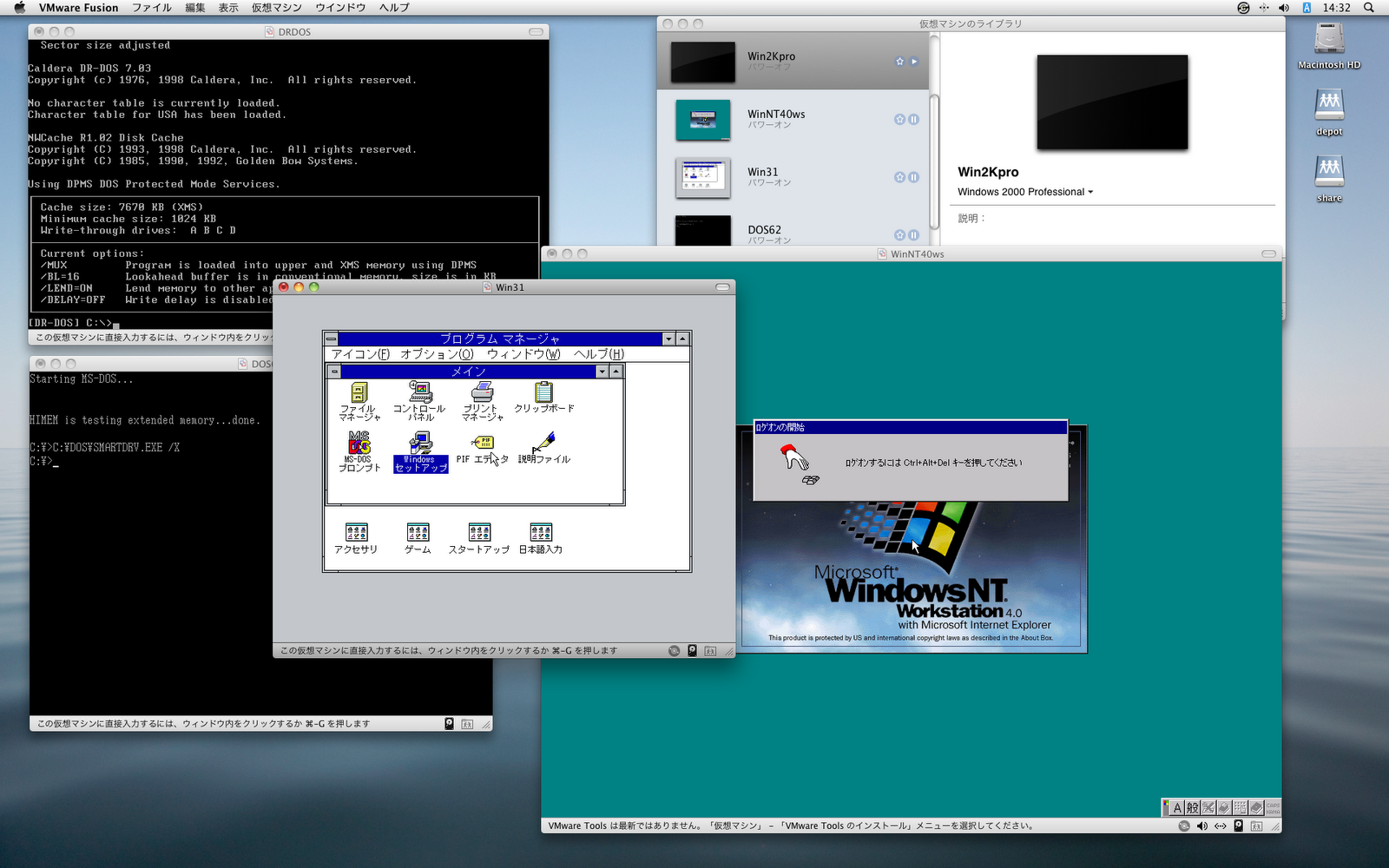

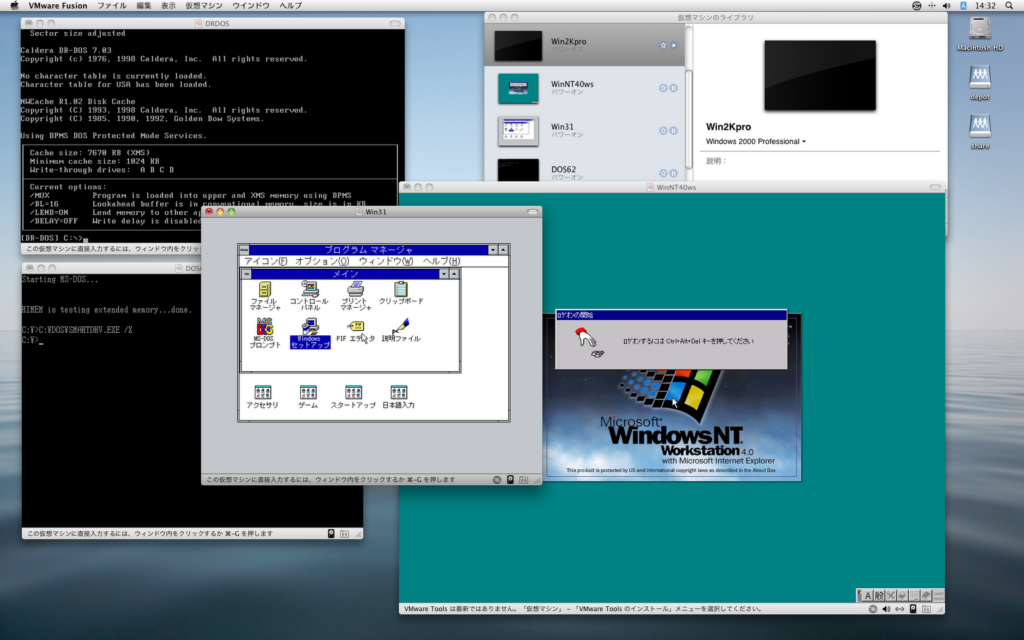

ふと思い立って、手持ちのOSをひととおり仮想マシン化してみたよ。右のスクリーンショットは、左上がDR-DOS(笑)、左下がMS-DOS、中央がWindows 3.1、右下がWindows NT 4.0だ。(右上はVMware Fusionの管理ウィンドウ)

Windows 3.1までは、ネットワークが使える状態まで行かなかった。DR-DOSはネットワークサポートもあるようなのだけど、試してない。MS-DOSとWindows 3.1は、ドライバは見つかったもののMS爛漫本体を持っていないので無理だった。

Windows NT 4.0はTCP/IPレベルでは問題なく動作したものの、ファイル共有でLinuxサーバを見に行ったときに本来見えるべき共有が見えないという現象が発生してしまった。まぁこれはウチのサーバが、接続するユーザのユーザ名に応じて見せる共有を制御するという特殊なことをやってるせいもあると思うけど。ただ、Windows 95や98、2000以降では問題なくて、コイツだけ発生するというのが不思議。

あれ? スクリーンショットにWindows 2000がないぞ。ああそうだ、仮想マシンは作ったのだけど、スクリーンショットの状態からさらに起動しようとしたら、物理メモリが足りないとゆうて蹴られたのでした。(ウチのMac Miniのメモリは1GB)

上のスクリーンショットをとった時点で、手持ちの古いOSはアレで全部だったのだけど、なんとなく間を埋めたくなって、秋葉原の怪しいお店でWindows 95と98を探し出してきた。午後6時半に末広町に着いて怪しいお店を1軒平均1分ぐらいで探していったところ、箱入りでライセンス的にも問題なさそうな良品はみなプレミアついて馬鹿みたいに高い! どんなに安くても1万円以下で買うことはできないようだ。

でコレは結局ズダーンな品をそれでも2千円ぐらいで買ってきたもの。正直Win95なんて数百円で投げ売りされてると思ってたのが甘かった・・・。

VMwareの場合、セットアップディスクが仮想マシンのCD-ROMを認識しないらしく、CD-ROMの内容をあらかじめ仮想マシンのHDDに転送しておく必要があった。VMware Fusionの場合、簡単に仮想マシンのディスクをマウントすることができるので助かった。

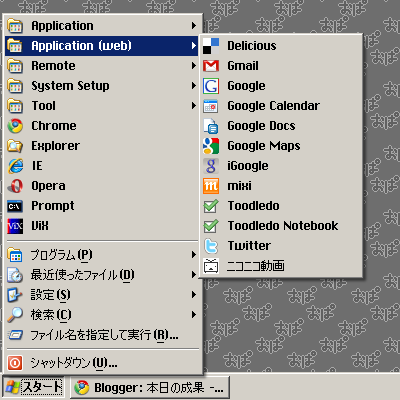

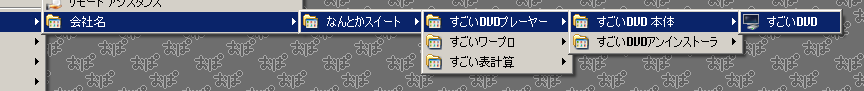

もう、インストール作業からして懐かしい。そうそう、95では「アダプタ」「プロトコル」「サービス」というカテゴリで分けられてて、それを「バインド」するのだった。「The Microsoft Network」なんてのもあった。IE4.0にはひどい目に遭った。なんか当時はディスク容量と戦ってた気がするけど、今にして思えばこんなにコンパクトだったんだねぇ。

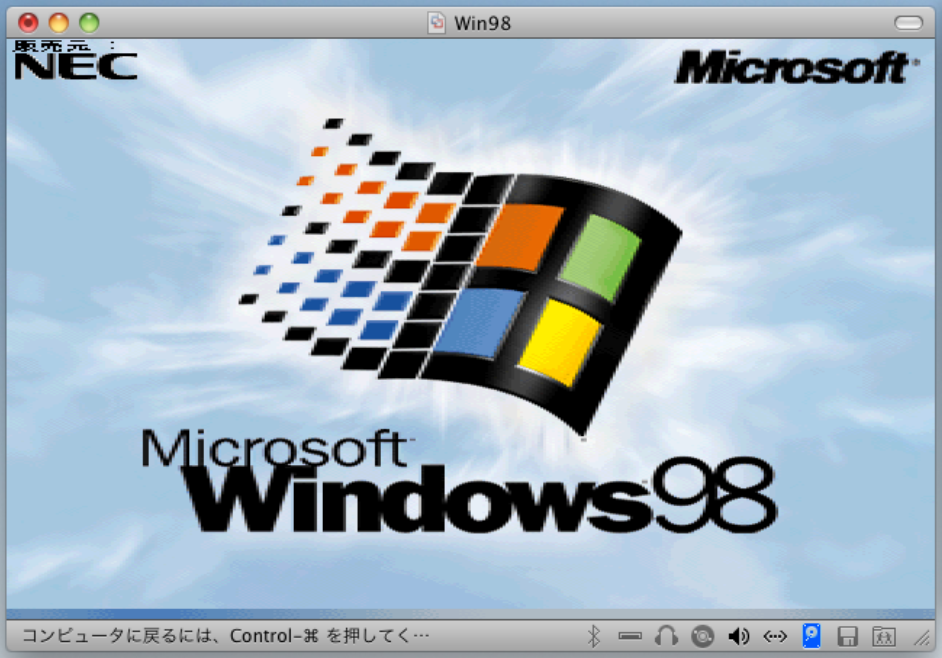

そして一緒に怪しいお店で手に入れたWindows 98。うわっ、ズダーンな証拠が起動画面にモロに!!!・・・見なかった事にして下サイ。

Windows 98からは、 WINDOWS OPTIONS CABSあたりにセットアップファイルが丸ごとコピーされるようになったので、仮想ディスクイメージもぐっと大きくなった。でも普段使う分にはそのファイルは全く使わないので、削除したり退避したり、当時やってた人は多いはず。

あと仕事でしばらく使ったことがあるので、Windows NT 3.51も欲しいところなのですが、おそらくWindows 95や98よりも入手困難であろう。

や、でもさらにOS/2とかMINIXとかSolarisとか、そっち方向には行かないですよ? Linux系はフツーにLive USBとかあるからいつでも試せるし。(完)